はじめに

「一生懸命に勉強しているのに成果が出ない」

「覚えたはずなのにすぐ忘れてしまう」

「受験や資格対策が苦痛でしかたがない」

そんな悩みを抱える学生や社会人、資格取得を目指す方は少なくありません。

努力は尊いものですが、やり方次第でその効果には大きな差が生まれます。限られた時間で成果を最大化するには、科学的に裏付けられた学習法を取り入れることが欠かせません。

本記事では、多くの研究で効果が示されているアウトプット重視の学習と分散学習の2つを、成果を最大化する2つの柱として解説します。さらに、これらの効果を高める重要な学習習慣についても紹介します。

今日から実践できる内容ばかりです。正しい学び方で、あなたの学習効率を加速させましょう。

結論:まず実践すべき2つの勉強法

科学的な研究によって有効性が繰り返し実証されている学習法の中でも、特に優先して取り組むべきなのが、以下の2つです。

正しい学習法は数多くありますが、「結局どれから始めればいいのか分からない」と感じる方も多いでしょう。そこで本記事では、まず押さえるべき学習の2本柱を紹介します。

この2つを意識するだけでも、学習の成果は大きく変わります。まずはここから始めて、あなたの努力を最大限に活かしましょう。

①アウトプット重視の学習

多くの人は、教科書を読んだり講義を聞いたりといったインプットだけで学習を終えてしまいがちです。しかし、それだけでは情報は短期記憶にとどまり、すぐに忘れてしまいます。記憶を長期的に定着させるためには、学んだ内容を積極的にアウトプットすることが欠かせません。

アメリカ・インディアナ州にあるパデュー大学(Purdue University)心理学部門の教授であるジェフリー・D・カーピッケ(Jeffrey D. Karpicke)博士の研究によると、同じ情報を繰り返し読むよりも、自力で思い出す練習(リトリーバル練習)を行った方が、記憶の定着率がはるかに高いことが示されています。知識を引き出す行為こそが、記憶を強化する鍵なのです。言い換えれば、脳にあえて負荷をかけることが、学習の質を高めるのです。

私自身も、この方法を実践する中で効果を実感しています。以下に、その具体的なやり方をまとめました。

💡効果的なアウトプットの具体例

1. 説明する

学んだ内容を家族や友人に、自分の言葉で説明してみましょう。人に教えることで、理解があいまいな部分が明確になり、知識が整理されます。

必ずしも他人に話す必要はありません。独り言でも構いませんし、人形に向かって説明するのも効果的です。重要なのは、自分の言葉でアウトプットすることです。

2. リトリーバル練習(想起練習)

教材を見ずに、学んだことを思い出す練習です。頭の中で思い返す、声に出して言ってみる、ノートに書き出すなど、やり方は自由です。

小テストやフラッシュカードの活用も効果的で、この方法は日本でも広く使われている「テスト」や「赤シート勉強法」と同じ原理に基づいています。記憶を呼び出す行為自体が、記憶を強化する鍵なのです。

3. 白紙に書く(ブランクペーパー法)

何も見ずに、学んだトピックについて知っていることをすべて白紙に書き出してみましょう。思いつかなくなったら、教科書やノートで答え合わせをして、間違いや抜けていた情報を修正します。

この方法は、知識の整理と記憶の確認を同時に行える非常に優れた手法です。知識の穴を可視化することで、次に取り組むべき学習が明確になります。

4. 問題を解く

実際に問題集を解くことも、非常に効果的なアウトプットです。知識を使うことで応用力が身につき、記憶の定着も強化されます。

このとき、間違いを恐れずどんどん解いていくことが大切です。日本では失敗を避けたいと考える傾向が強いですが、学習においてはむしろ間違えることが最大の成長チャンスです。恥ずかしい思いをした記憶ほど、脳は「二度と同じ間違いをしないようにしよう」として強く記憶に残そうとします。失敗を味方にすることで、学びはより深く、確かなものになります。

②分散学習

「一夜漬け」で詰め込んだ知識は、試験が終わるとすぐに忘れてしまう――。この経験は、多くの人にとって共通ではないでしょうか。これは、脳が情報を長期記憶として定着させるためには「時間」が必要だからです。

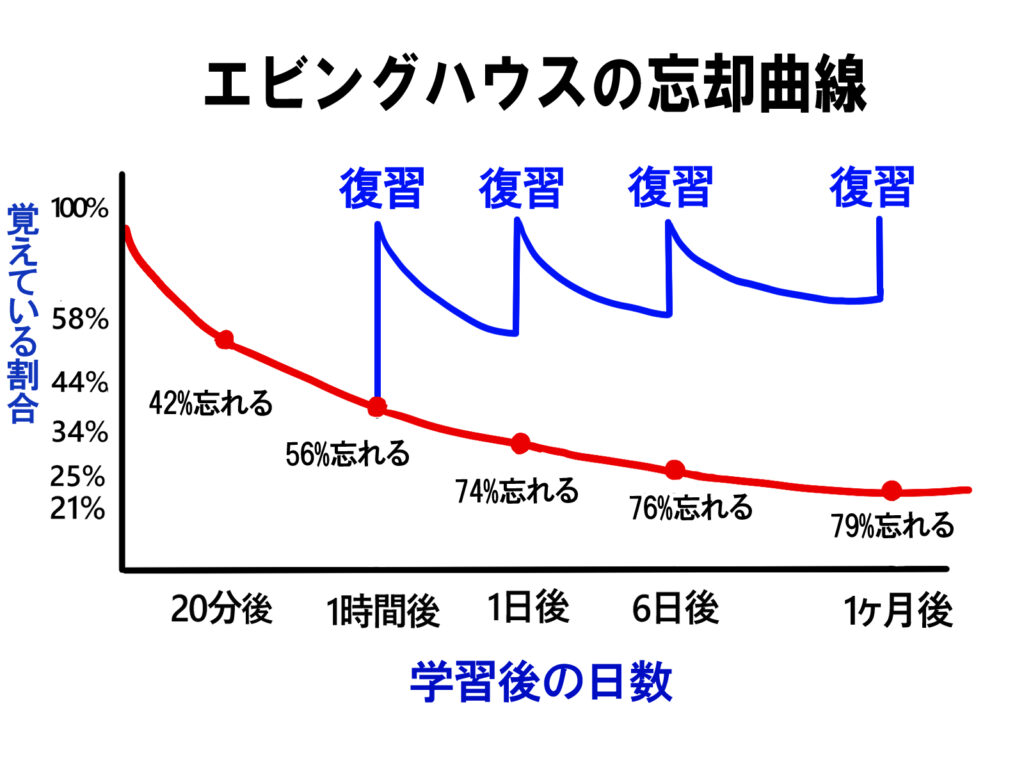

このメカニズムを明らかにしたのが、ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスです。彼が提唱した「忘却曲線」は、学習した内容が時間の経過とともにどれほど急速に忘れられていくかを示したグラフです。

そして、この忘却に抗い、記憶を脳に長くとどめるために効果的とされるのが、分散学習(間隔反復学習)です。これは、一度に詰め込むのではなく、時間をあけて繰り返し復習することで、記憶を長期的に強化していく方法です。

人は学んだ内容を復習しなければ、20分後には約42%、1時間後には56%、1日後には74%、1週間後には76%、1か月後には79%を忘れてしまうと言われています。これは、エビングハウスの「忘却曲線」に基づくデータであり、記憶は驚くほど速く失われていくことがわかります。

しかし、適切なタイミングで復習を繰り返すことで、この忘却のスピードは大きく抑えられるのです。つまり、復習を挟むたびに、記憶の定着度が高まり、忘却曲線の「落ち」がゆるやかになっていきます。

最適な復習間隔に「唯一の正解」はありませんが、私が実際に実践して効果を感じている方法を、次にご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

✏️分散学習の実践方法

分散学習とは、一度学習した内容を、時間を空けながら繰り返し復習する学習法です。復習の間隔を少しずつ広げていくことで、情報が効率よく長期記憶へと定着していきます。

例えば、以下のようなスケジュールで復習を行うと効果的だとされています。

- 学習後:1日後

- 学習後:3日後

- 学習後:7日後

- 学習後:14日後

- 学習後:28日後(約1か月後)

このように、記憶が薄れかけたタイミングで再度復習することで、脳はその情報を「重要」と認識し、より強固な記憶として保存するようになります。

また、最近ではこの間隔反復の仕組みを取り入れたオンライン学習ツールやアプリも多く存在します。

復習のタイミングを覚えるのが難しい方は、教材に学習日を記録したり、「ReminDo」というアプリを活用したりするのがおすすめです。

その他、学習効果を高める習慣

アウトプット重視の学習と分散学習が学習の「柱」であるならば、日々の生活習慣はそれを支える「土台」となります。以下の習慣も取り入れることで、学習効果をさらに最大化できるでしょう。

スマホの扱い

スマホは勉強中の最大の誘惑になりがちです。スウェーデンの精神科医、アンデッシュ・ハンセン氏の60万部ベストセラー『スマホ脳』によると、スマホは視界に入ったり肌に触れたりするだけで集中力を奪うことが実験で示されています。

つまり、勉強中にスマホの電源を切っていても、机の上に置いたりポケットに入れているだけで、集中力が散漫になってしまうのです。

また、調べ物をしたいときは、その都度スマホを使うのではなく、調べたい内容をメモに書き留めておき、後でまとめて調べることをおすすめします。

運動

定期的な運動は脳の機能を高め、学習能力や記憶力の向上に効果があると科学的に示されています。特に、有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、サイクリングなど)は、脳内のBDNF(脳由来神経栄養因子)の分泌を促進します。BDNFは神経細胞の成長やシナプス形成を助ける脳の栄養剤とも呼ばれ、週に2時間ほどの運動でその効果が期待できます。

睡眠

学習後の睡眠は記憶の固定化(consolidation)に欠かせません。日中に学んだ情報は、睡眠中に脳内で整理され、短期記憶から長期記憶へと移ります。特に、深いノンレム睡眠中に現れる「デルタ波」は、記憶の定着を促すことが知られています。十分な睡眠時間を確保すれば、学習効率が格段に上がり、目覚めたときには新しい知識がしっかり身についているのを実感できるでしょう。

集中力の維持

人間の集中力は無限ではありません。長時間の連続学習は効率を下げることもあります。効率的に学習するには、適度に休憩を挟んで集中力を維持する工夫が必要です。

ポモドーロ・テクニック

25分間の学習と5分間の休憩を繰り返す時間管理術です。短いサイクルで集中と休息を交互に繰り返すことで、疲労を減らし高い集中力を保てます。

52/17ルール

52分の学習と17分の休憩を組み合わせる方法です。自分に合う時間を見つけることが重要です。

学習環境の工夫

学習場所を変えることも、記憶の定着に良い影響を与えます。脳は場所と情報を結びつけて記憶するため、異なる場所で学習すると、さまざまな文脈で情報を覚えやすくなります。自宅の机だけでなく、図書館やカフェ、公園など、気分転換も兼ねて場所を変えてみましょう。

ご褒美による報酬系の活用

学習に「ご褒美」を設定すると、脳の報酬系が活性化し、モチベーションを維持しやすくなります。

目標達成後に好きなものを食べたり、趣味の時間を作ったりして、自分に合った「ご褒美」を用意しましょう。報酬物質のドーパミンが分泌され、学習行動を強化する効果も期待できます。

おわりに

「努力しているのに成果が出ない」という悩みは、多くの場合、努力の質を見直すことで解決できます。本記事で紹介したアウトプット重視の学習と分散学習は、学習効率を飛躍的に高める強力なツールです。

さらに、運動や睡眠、集中力の維持、学習環境の工夫といった日々の習慣も、学習を力強くサポートします。

今日からこれらの科学的な方法を取り入れ、目標達成への道を確実に切り開きましょう。

コメント